家が建てられない土地を相続してしまった…

取得した後に家が建てられないとわかった…

そのように家が建てられない土地を所有して、困っている方もいらっしゃるかと思います。

家が建ってさえいれば、どうにか建て替えられるように考えたものの、家が建っておらず家が建てられない土地となれば売却はかなり難しいものでしょう。

ここでは、家が建てられない土地を確実に売る方法を、家が建てられない土地の種類や理由を踏まえてご紹介します。

建て替えできない土地については、以下のコラムをご覧いただければと思います。

家が建てられない土地は7種類

家が建てられない土地と一口に言っても、土地それぞれの理由から家が建てられないものです。

家を建てるには、 建築関連法規を代表する建築基準法や、自治体が条例として定める建築基準条例など、一定条件を満たしていなければいけません。

ここでは、家を建てられない土地のそれぞれ建てられない理由を、土地の種類と併せてご紹介します。

【種類①】市街化調整区域にある土地

市街化調整区域とは、農地や山林を守るべく建物を建てられないよう制限した地域です。ただし、市街化調整区域で農業・漁業・林業を営む者の居住用建物を建てられます。

この市街化調整区域は、人が住みやすいように計画的に市街化した市街化区域とは異なり、生活に必要な上下水道などのインフラがそもそも整っていません。

規制により家が建てられない土地ではありますが、家を建てにくい土地でもありますので、家を建てられない…と気にする必要はあまりないように思います。

詳しくは、以下でご確認ください。

市街化調整区域に不動産をお持ちで、売却したいと考えているものの、売却できるか不安な方もいらっしゃるかと思います。市街化調整区域は原則建物を建てられませんので、活用が難しく売りにくいと言われています。ですが、市街化調整区域にあ[…]

【種類②】農地から宅地に転用していない農地

市街化調整区域外の農地で、農地転用して宅地にできるものの、宅地にしていない農地は家を建てられません。

この場合は、農地を宅地に転用すれば家を建てられるようになります。

売却を考えたら、不動産会社に宅地へ転用してから売却したい旨を伝えると良いでしょう。

農地を売却したいけど、農地の売買ってどこでできる...? そもそも農地って売れる...?農地を所有している方は、売却を考えても「農地は売れるだろうか」と不安に思っているのではないでしょうか。日本では就農人口が年々減少し、それ[…]

【種類③】接道義務を満たしていない土地

家など建物を建てる土地には接道義務があります。

接道義務とは、幅が4m以上の道路に2m以上接していなければ家を建てられない決まり (建築基準法第43条) です。

道路に面していなければいけない理由は、災害の発生時に備えるためで、災害が発生して避難する際に、道路を避難路として利用できる重要性から定められています。

接道義務で定められている道路は、以下の6種類です。

6種類の道路

| 道路の種類 | 道路の特徴 | 建築基準法 |

|---|---|---|

| 道路法による道路 | 国道、都道府県道、市区町村道で幅4m以上の道路 | 42条1項1号 |

| 2号道路 | 都市計画事業、土地区画整理事業などで築造された幅4m以上の道路 | 42条1項2号 |

| 既存道路 | 建築基準法の施行前から存在した幅4m以上の公道と私道 | 42条1項3号 |

| 計画道路 | 都市計画法、土地区画整理法などで2年以内に事業が行われるものとして、特定行政庁が指定した幅4m以上の道路 | 42条1項4号 |

| 位置指定道路 | 特定行政庁から位置の指定を受けた幅4m以上の道路で、宅地造成と並行して造られた一定基準に適合する私道 | 42条1項5号 |

| 2項道路 | 特定行政庁が指定した、建築基準法の施行前に建築物が建ち並んでいた幅4m未満の道路 | 42条2項 |

接道義務について明確にされた建築基準法は、1950年に定められました。

土地を売却しようと調べて、接道義務という言葉を見かけたことはありませんか。またリフォームか建て替えかを検討した際に、再建築可能かどうかを調べるように言われた方もいらっしゃるでしょう。接道義務は、建物を建てる敷地は道に接するべ[…]

この接道義務を満たしていなくても家が建っている土地もあります。それは、接道義務が施行される前、1950年より前に建てられていた家です。接している道路は2項道路(みなし道路)として、道路に接している土地と特別に認められています。

ただし、この土地は道路に接している土地と認められているものの、建て替えができない土地です。

道路に面していない土地は、建て替えられないから売れにくい…未接道の土地を売却する際は、評価方法が難しい…そんな売却が成功しにくい道路に面していない土地は、道路に接していないことから、未接道の土地とも言われています。この道路に[…]

【種類④】再建築不可物件を解体した土地

上記した接道義務を満たしていない土地など、建て替えできない土地に建っていた家(再建築不可物件)を解体した場合には、その土地には家を建てられなくなります。

この再建築不可物件は、防災の観点で人の安全性を確保するために定められました。再建築不可物件となってしまった背景には、1971年の建築基準法の改正があります。

法に則っていた建物が改正により再建築不可物件となっていないか、解体する前には必ず確認しておきましょう。

建て替えできない土地である再建築不可物件について、詳しくは以下の記事をご確認ください。

建て替えできない土地だけど家が古くなったから住み替えたい...そう考えて土地を売りたいと思っているものの、売れる方法がわからずお困りではありませんか?建て替えできない土地は、もともと家の建っていた場所が法の改正により家が建て[…]

【種類⑤】高圧線下にある土地

一般的に高圧線下地と言われる土地は、7,000Vを超える特別高圧の架空電線下にある土地を指します。

高圧線下地には、建物の建築など土地の利用が制限されています。制限の内容は、使用電圧によって以下のとおりです。

- 使用電圧170,000V超…高圧電線下から水平距離(離隔距離)3m以内の建築を制限

- 使用電圧170,000V以下…送電線から一定の離隔距離は必要、距離を保てば高圧線の直下でも建築可能

つまり、高圧線から3m離れていなければ家は建てられません。

仮に条件を満たして建築できたとしても、強風時などに不快音が発生したり、テレビやラジオなどに電波障害が発生したり、何らかの問題が起こる可能性があります。

【種類⑥】擁壁のある土地

擁壁とは、隣の土地との高低差があったり裏に崖があったりする場合に、崖を覆うべく造られた人口壁のことです。

崖崩れや土砂崩れを防ぐ、また高低差を維持するための補強として、コンクリートなどで頑丈に造られています。

高さ2m以上の擁壁が土地にある場合、家を建てる前には確認検査を受けて、検査済み証を発行してもらう必要があります。確認検査をクリアできなければ、安全確認ができないことから家は建てられません。

土地と隣地に高低差があったり、裏や隣地が崖地だったりして擁壁のある土地は、家が建てられない土地として判断される傾向にあります。

【種類⑦】法地や崖地など傾斜地

法地や崖地は、そのままでは宅地として利用できない傾斜地を指します。

基本的に、傾斜角度15°以上の下り崖地は利用不可能な土地であり、家を建てられません。

ですが、傾斜角度15°未満や形状、範囲によっては建築可能と判断される土地もあります。上下どちらに傾斜しているか、また傾斜方位によってはプラス査定となるケースもあるようです。

また、法地の範囲が土地全体の約30%未満であれば、法地の記載はしなくていい決まりもあります。その部分を避けて家を建てることも可能で、デザインや設計が良ければ普通の家よりスタイリッシュな家が建つ場合もあるでしょう。

家が建てられない土地は、もしかして売れない…?と不安になった方もいらっしゃるかと思います。家が建てられない土地を売却する方法もありますので、また後ほどご紹介します。

家を建てられないがために売却が難しい場合には、ただ固定資産税を払い続けるだけの土地として所有するより、お金を生む土地として活用する方法がおすすめです。土地活用を考えても、この土地に合う活用方法なんてあるのだろうか…と思われるかもしれません。そのような方には、「土地活用の無料プラン比較【HOME4U】」で土地に合う活用方法と収益プランを見積もってもらうことをおすすめします。契約するまでは無料で相談できますので、まずは土地活用の資料を取り寄せましょう。

| 運営会社 | 株式会社NTTデータ・スマートソーシング |

|---|---|---|

| 運営開始時期 | 2001年11月 | |

| 対象エリア | 全国 | |

| 累計利用者数 | 700万人 | |

| 提携会社数 | 50社 |

家を建てられる土地にする方法

家を建てられない土地は不便ですので、どうにかして宅地として利用できるよう、家を建てられる土地にできないか考えるかと思います。

先述した家が建てられない土地のうち、市街化調整区域にある土地は一定条件を除いて、どうしても家を建てられません。ですが、その他の土地は、条件を満たせば家を建てることは可能です。

まずは、土地に家を建てるときの決まりをご説明します。

土地に家を建てるときの決まりである建築基準法

土地に家を建てる際には、以下の条件を満たしているか判断します。

- 用途地域

- 接道義務

- 建ぺい率

- 容積率

- 建物の高さ制限

例えば、先述した市街化調整区域にある土地や宅地に転用していない農地などは用途地域が関係しています。また、高圧線下にある土地には高さ制限が、法地や擁壁のある土地には建ぺい率などが関係します。

実は、この家を建てる時の決まりである建築基準法を満たしていないけれど、建物として使用されている物件も存在しています。

既存不適格物件について

この家を建てる時の決まりである建築基準法を満たしていない物件を、既存不適格物件と言います。

主に建ぺい率や容積率が反している場合が多く、これらは1971年に改正・施行された建築基準法や都市計画法の変更により生じました。

着工時には法律に則っていたものの、法の改正や変更により建築規模に制限がかかり、既存不適格となった物件は多くあります。ですが、既存不適格物件は建築規模が制限されただけで、解体したとしても大体は規模を小さくして建て替えることが可能です。そのため、家が建てられない土地には該当しないでしょう。

家が建てられない土地の多くで注意しておくべき点は、用途地域に問題がないかと接道義務を満たしているかどうかです。

用途地域については、以下をご覧ください。

自分の土地の上に何を建てるのかは、原則として所有者の自由であるはずです。しかしながら、現実には用途地域と呼ばれる規制によって、建てられる建物は制限され、違反すると罰則もあります。では、なぜ自分の土地なのに、建物を自由に建てること[…]

それでは、家が建てられない土地の建てられない理由を解消して、建てられる土地にする方法をご紹介します。

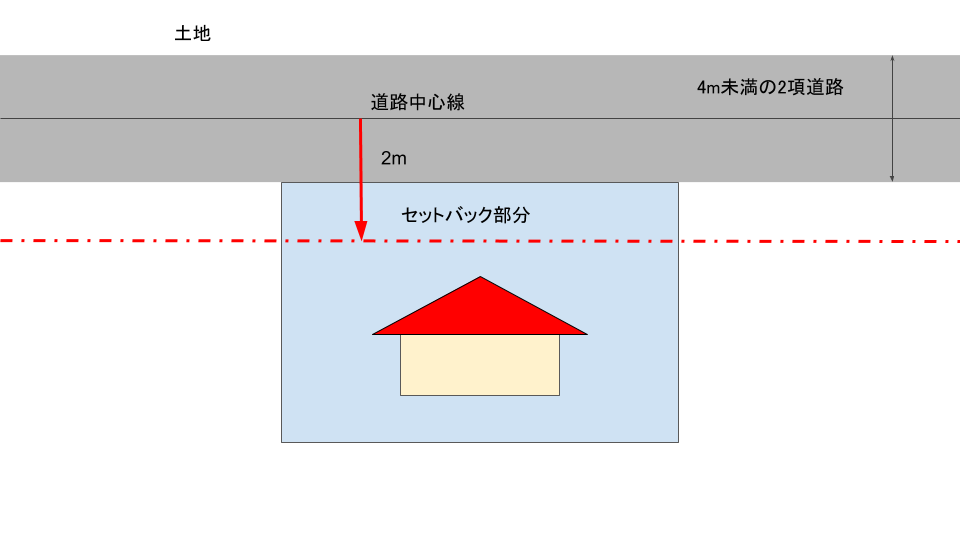

2項道路に接していたらセットバックで家を建てられる

かなり稀なケースになりますが、家が建てられない土地に接している道路が2項道路(道路幅が4m未満)である場合は、セットバックすると家を建てられるようになります。

セットバック(道路後退)とは、道路の幅が4m以上となるように、道路中心線から2m部分まで土地の一部を道路にすることです。道路中心線から2mセットバックした線を道路境界線として、家を建てなければいけないとされています。

道路幅が4m未満であるにも関わらず、隣などその土地の並びに家が建てられている場合には、接している道路が2項道路であると考えられます。2項道路に接しているのであれば、家が建てられる土地にすることは可能です。

セットバックする場合には、2項道路を挟む土地がどのような土地であるかで、セットバックの方法が異なってきます。両側が土地であれば、以下のようにセットバックします。

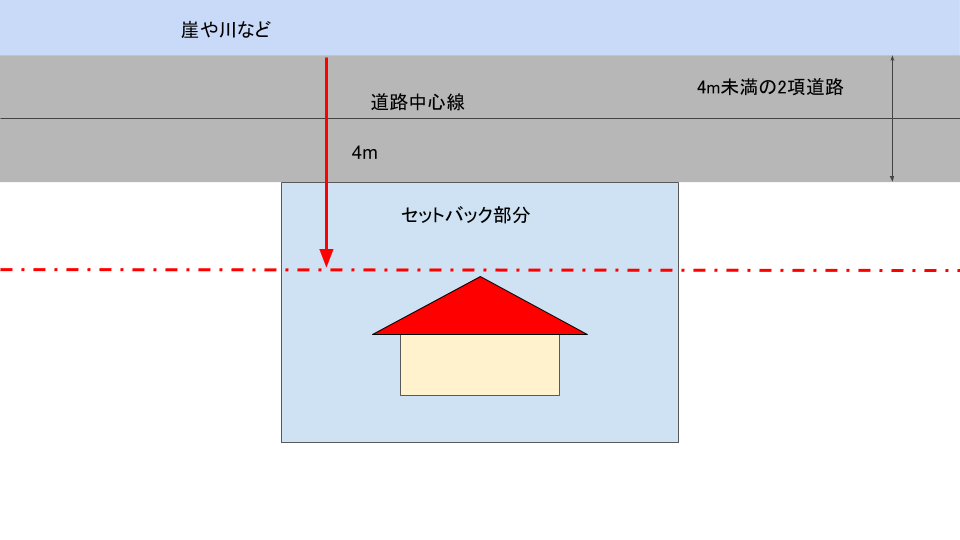

片方が崖や川など、土地のセットバックが不可能な場合には、以下のようにセットバックします。

高圧線下の土地や擁壁のある土地は許可を取る

高圧線下にある土地や擁壁のある土地は、それぞれの建築条件を満たせば家を建てられる土地にできます。

高圧線下の土地は建物の高さ制限を、擁壁のある土地は確認検査をクリアすることが条件です。

それぞれ条件を満たせば家を建てられる土地になりますので、家が建てられない…と悲観せずに不動産会社などに確認してみることをおすすめします。

法地は平らにならす

傾斜地である法地は、平らにならすと家を建てられる土地になるかもしれません。

もちろん、法地の形状や色さによりますし、土地を平らにならして整地にするにも費用がかかってきます。

土地の整地と言われてもピンと来ない人が多いかもしれません。また、よく間違われやすい「造成」や「更地」とはどのような違いがあるのでしょうか?この記事では、整地の種類や方法について、また工事にかかる費用の目安なども詳しく解説していきます。[…]

法地を平らにして家が建てられる土地として高く売却するか、家が建てられない土地のまま売却するかは、かかってくる費用と売却益の比較が重要です。

法地を整地にする工事は、解体業者や外構業者に依頼することになりますので、解体業者などで整地費用がどのくらいかかるか見積もってもらいましょう。

整地費用の見積もりは、「解体無料見積もり」で複数の会社に見積もってもらうのがおすすめです。見積り額を比較して1番安い会社に依頼すると、費用を抑えられるでしょう。

| 運営会社 | 安心解体業者認定協会 |

|---|---|---|

| 運営開始時期 | 2015年 | |

| 対象エリア | 全国 | |

| 累計利用者数 | 約5万人 | |

| 提携会社数 | 870社 | |

| 同時依頼社数 | 3社 |

家が建てられない土地を売る方法

ここでは、家が建てられない土地を売る方法をご説明します。

土地を売る方法をざっくり分けると、以下の4つです。

- 方法① 家が建てられない土地のまま売る

- 方法② 家を建てられる土地にして売却

- 方法③ 隣人に買い取ってもらう

- 方法④ 土地譲渡や寄付を考えてみる

売れにくい土地を売る方法として、土地の不を解消する方法もあれば、価値を見出してもらえる人にあえてそのまま売る方法などもあるでしょう。

まずは、土地をそのまま売る方法をご説明します。

方法① 家が建てられない土地のまま売る

家が建てられない土地のまま売る場合として、市街化調整区域や農地転用していない農地、崖地などがこれにあたるでしょう。

土地の改善が難しく、法律的にもどうしようもなければ、そのまま売る方法しかありません。この方法での売却は少々難しいと感じられたかと思います。

少し難のある土地は、売る力のある不動産会社に売却を任せるのが1番です。自分で何とかしようとせずに、不動産会社に売却をお願いしてしまいましょう。

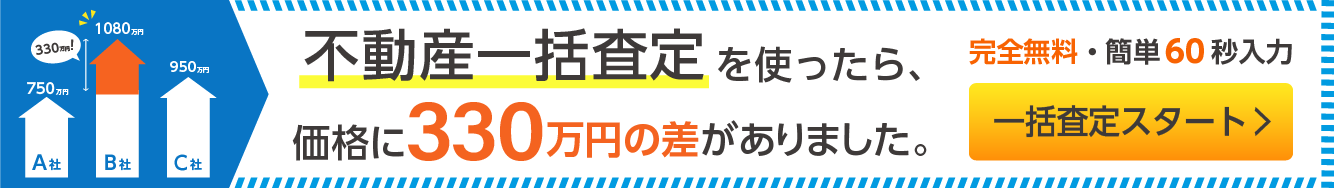

ですが、土地のある地域の不動産会社に詳しくもなければ、売ってくれそうな不動産会社もわからず難しいと感じられたかもしれません。そのようなときには、不動産一括査定サイトの利用がおすすめです。

不動産一括査定サイトを使えば、1度の簡単な入力だけで複数の不動産会社に査定を依頼できます。さらに自分で売ってくれる不動産会社を探さなくても、確実に売ってくれる不動産会社が売る方法を考えて提案してくれます。

複数社の対応をするのは大変だからと1社だけに査定を依頼すると、1社の査定額しか知らないからと足元を見られ、低い査定額をつけられてしまう可能性もありますのでご注意ください。

「家が建てられない土地だから売れない…」と思う前に、まずは不動産一括査定サイトを使って土地の価格を確認しましょう。

| 運営会社 | 株式会社NTTデータ・スマートソーシング |

|---|---|---|

| 運営開始時期 | 2001年11月 | |

| 対象エリア | 全国 | |

| 累計利用者数 | 700万人 | |

| 提携会社数 | 1,300社 | |

| 同時依頼社数 | 6社 |

方法② 家を建てられる土地にして売却

家が建てられない土地は、家は建てられる土地にすることで、売れる確率が上がるでしょう。

市街化調整区域にある土地や、宅地に転用できない農地は家を建てられる土地にすることはできません。ですが、接道義務を満たしていないけれど可能性のある土地や法地、高圧線下にある土地、擁壁のある土地など許可を受けたら家を建てられる土地は、家を建てられる土地にできる可能性はあります。

家を建てられる土地にする方法は先述しておりますので、解説をご覧ください。

方法③ 隣人に買い取ってもらう

接道していない土地である袋地や旗竿地、また高圧線下にある土地、市街化調整区域などは、その土地だけでは活用するにも難しいこともあるでしょう。

道路に面していないために家が建てられない土地で、隣の土地が家を建てられる土地であれば、隣人に買い取ってもらう方法もあります。隣人であれば、自分の土地を広くして価値を上げたいとは考えている方も多いものです。

ですが、自分で隣人に家の買取を相談するのは難しいと思います。そのような場合には、不動産会社へ売却の相談をおすすめします。不動産会社によっては、家が建てられない土地をひとまず買い取って所有しておき、その隣の土地などで売却の依頼があればまとめて1つの土地にするなど、幅広く売却の方法を考えるところもあります。

少子高齢化する中でも、思わぬ土地を相続したり、不況の中、持っている土地を売却したいなど。土地にまつわる問題は多くある割には、当事者になるとよく分からないことが多く出てきます。売却を検討してみたけど、売れずに土地で困ったら「買取」[…]

どこの不動産会社に売却したら良いかわからない方は、まずは不動産一括査定サイトを使って土地の査定をお願いしましょう。査定の際に、査定をしてくれた不動産会社の中で買取の相談をして、買い取ってくれる不動産会社を見つけると良いかもしれません。

| 運営会社 | 株式会社LIFULL |

|---|---|---|

| 運営開始時期 | 2014年 | |

| 対象エリア | 全国 | |

| 累計利用者数 | 612万人 | |

| 提携会社数 | 約1,700社 | |

| 同時依頼社数 | 6社 |

方法④ 土地の譲渡や寄付を考える

土地の売却が難しい場合には、土地の譲渡や寄付を考えてみても良いかもしれません。

譲渡や寄付となればほぼ価値のない土地として無料で渡すことになりますので、固定資産税などの費用面から考えてどうしても手離したい方に限られます。

固定資産税などの費用を永遠と払い続ける負の動産として保有し続けるくらいであれば、売却できなくても思い切って手離すことをおすすめします。

土地の譲渡は以下のコラムを、

土地の譲渡や売却では、難しい専門的な知識が必要になることがあります。「わからないことばかりなのに、どこに相談すれば良いか分からない」と悩むこともあるかもしれません。そんな時は相談する目的を明確にして相談先を選びましょう。相談内容によ[…]

寄付を考える場合には以下のコラムをご確認いただければと思います。

自分では使わない土地を相続したり、売れそうにない土地を持っていたりする場合、「土地を誰かに寄付したい」と思うこともあるでしょう。「無償で土地を渡す」と言えば、すぐに相手が現れるような気がします。しかし、実際には、発生する税金や管理の[…]

家が建てられない土地の売れない理由

家が建てられない土地の売れにくい大きな理由は、圧倒的に家を建てられないからです。

人が生活していく上で、風雨を凌げて安全性を確保できる家は確実に必要なものであり、人が土地を購入する目的の大半が「家を建てる」であることから明らかでしょう。

家が建てられない土地に家が建てられない理由は、何と言っても安全性を確保できないからです。

市街化調整区域は人が生活する上で必要なインフラが整っていないこと、傾斜地や擁壁のある土地は崖崩れが起こる危険性、道路に面していない土地は災害が起これば救助できない可能性から、家を建てられないように決められています。

家はそもそも人が安全に暮らしていくために必要なもので、家が建てられない土地として定められた決まりのすべては、人の命を守るためが大元にありしょうがない部分もあるでしょう。

ですが、少しの工夫で家が建てられない土地でも確実に売ることが可能です。

土地を売りに出したのになかなか売れないと、「自分の土地は売れない土地なんだ、しょうがないからこのままにしておこう」と売却するのをあきらめたくなります。無理もありません。土地の売却には時間と手間がかかり、売れないと精神的につらくなってしま[…]

家が建てられない土地は土地活用も考えてみよう

家が建てられない土地は、あらかじめ土地活用をしたい人へ向けて売ることになります。

その時に考えておきたいのは、家が建てられない土地を売却するのと、土地活用をして収益を得るのとどちらがお得かでしょう。

もちろん、今すぐにでも土地を手放して考えなければいけない状態から抜け出したい、管理が面倒だから活用せずにさっさと売却したい、といった方もいらっしゃると思います。そのような方は、今すぐ不動産一括査定サイト「HOME’S」などで査定を依頼して売却しましょう。

『土地査定を制する者は、土地売却を制す。』以前、この言葉を耳にしてドキッとしました。土地の売却は、正確な土地査定により適正な相場を掴むことができたら、思っていたより高値で土地を売却できるものです。土地を売却すべく正確な土地査[…]

そうではなく、持っていてもマイナスなだけなので売りたいとは思っているものの、査定額が安すぎたのでどうしたらそれなりの金額で売れるんだろうとお考えの方は、売却だけでなく継続的に収益を見込める土地活用を考えてみても良いかもしれません。

ですが、土地活用の方法も様々にあり、どの活用方法が土地に適しているか見極めるのも難しいと思われるでしょう。

そのような方におすすめしたいのは、「HOME4U土地活用」で土地活用プランの見積もりを無料で出してもらうことです。契約するまでは無料で利用できますので、どのような活用方法が向いているのか、どのように収益を得たいのか相談してみましょう。売却と違って、土地活用であれば継続的に収益を見込めますので、資産は増える一方となるかもしれません。

| 運営会社 | 株式会社NTTデータ・スマートソーシング |

|---|---|---|

| 運営開始時期 | 2001年11月 | |

| 対象エリア | 全国 | |

| 累計利用者数 | 700万人 | |

| 提携会社数 | 50社 |

土地活用にはたくさんの活用方法があり、自分の土地に適したもの、初期費用、収益性などをきちんと見たうえで活用方法を決めないと赤字になってしまいます。ですが、土地活用をせずに使わない土地を所有していると、固定資産税などの管理費がかかりま[…]